# テーマ繊細なフランス人から見た、和のいい所を残した洋風モダンで広い家。

古い日本家屋をリノベーション

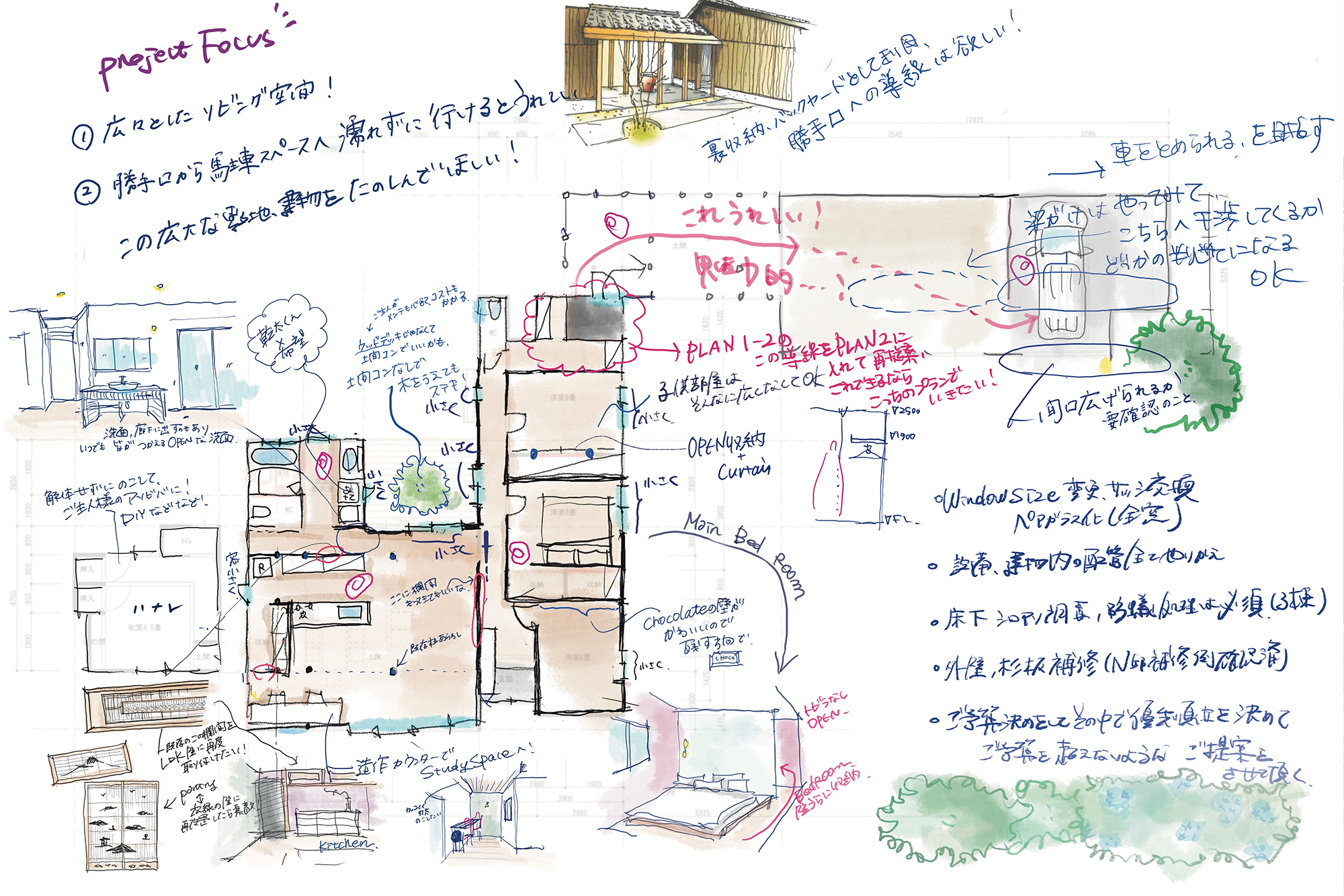

最初は新築の平屋で家を探していたご夫婦。いろいろ見て回っても、気に入っていないのに仕様が変更できなかったり、予算が合わない…どれも小さい家だし、、、と家づくりを諦めかけていたそうです。

そんな中、古いけど敷地も部屋も大きな和風の中古物件と出会い、古い家がこんなに面白く、暮らしやすい家に変えられるんだ!と驚かれ【中古物件+リノベーション】の選択をされました。

新築でこの広さの家を建てようと思ったら、とても現実的ではない予算になってしまいますが、【中古物件+リノベーション】だと予算内で、新築と同じくらいキレイで、とても広くて大きな家を建てることができます。

ご夫婦の思いを詰め込み、和風の良さを残し、ノスタルジックな雰囲気のある家にリノベーションしました。

このお家の面白さの秘密は、

・洋風だけど和の良さを残したモダンさ

・間取りの使い方

お客様のご希望

車が3台以上停められて、平屋でという希望だったのですが、いろいろハウスメーカーなども見に行かれても希望に合うものがなくて、諦めかけていたご夫婦。でも小さなお子さんが2人いらっしゃり、早く今のアパートを出たいという状況でした。

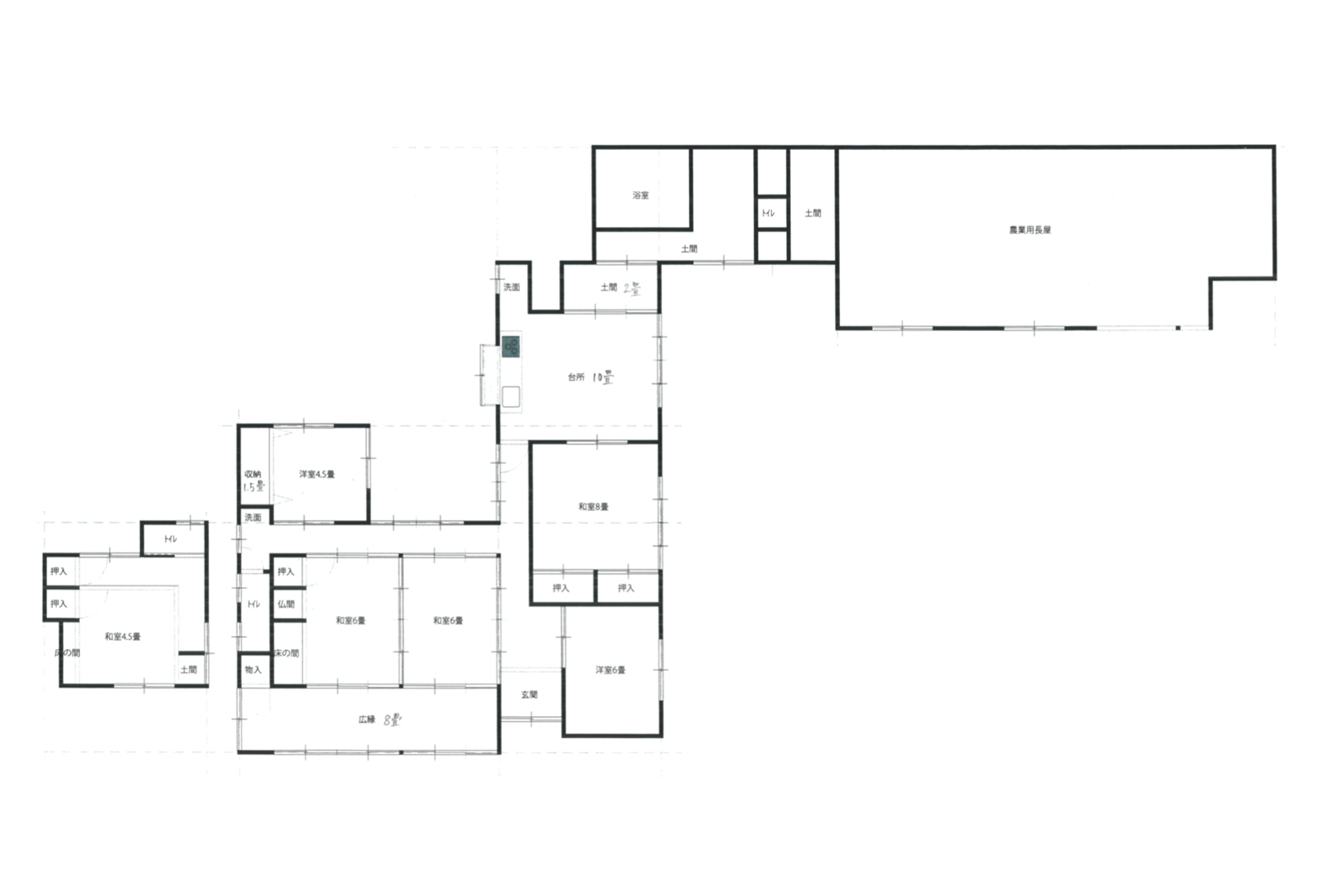

JJ.LABOに相談に来られた際に、ちょうど会社の近くに、古いけど状態は良く、でも広すぎるので、どう使って良いか分からず売り手がつかないという物件があり、旦那様もホームページで同じ物件を見ておられたと言う事もあり一緒に見に行きました。

実際に見てみると、状態も良く、とにかく広い敷地。ここだったら車も十分停められて、好きな事ができるかもと旦那様も感じていて、どうこの家を活かしたらいいんだろうというご相談になりました。

ご希望を聞き、

どんな提案をしたの?

物件自体は、今だったらほとんど作れない、手のかかったしっかりした作りで、古いけど、大切に手入れをされて、愛された家だなというのをすごく感じる家でした。ただやはり、現状のままでは住めないので、一番明るくて感じが良かった二間続きの和室を、家族みんなが集まれる、広々としたLDKとして提案しました。

キッチンやお風呂、トレイを新しくして、和室などはそのままにするというという提案もお話はしたのですが、こんなに広くて面白い家を買うのであれば、それは勿体無い。二間続きの和室が上手く使えず、物置になって使わない空間ができてしまうなら、この物件は買わない方がいいとお話させて頂き、大胆に間取りを変えたプランでいくことになりました。

Make myself

comfortable design

ご夫婦のイメージと

元の空間を活かせる色合いを合わせた

マテリアル

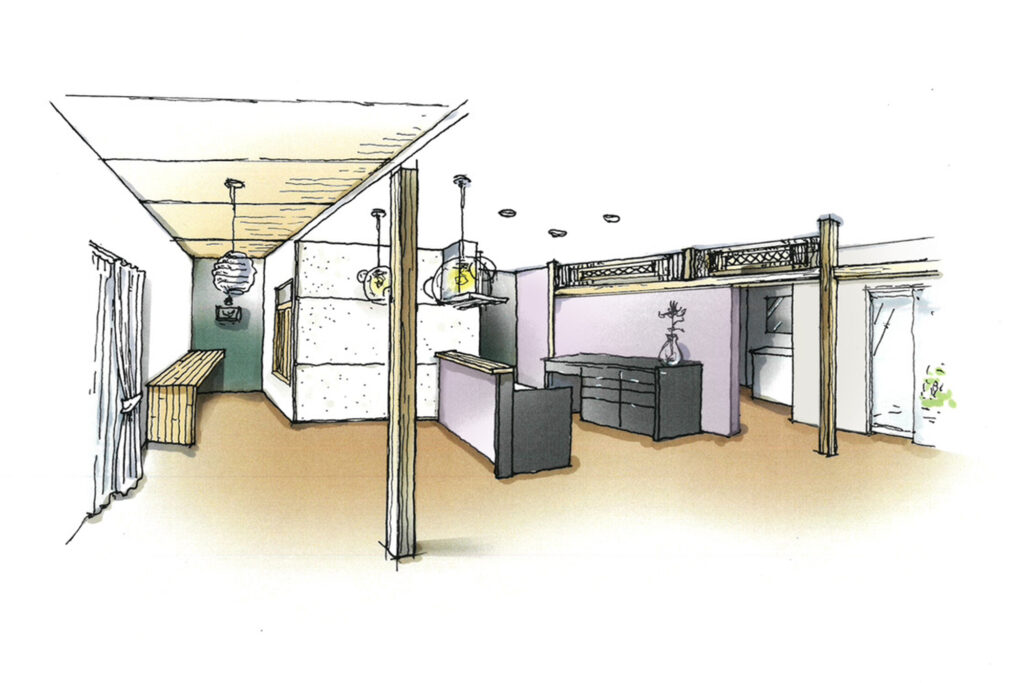

元の日本家屋の木の色や、広い庭の景色が活きる色合いと、ご夫婦のイメージを考えた際に、この藤色と千草色の組み合わせになりました。そして、ただ和風の良さを感じるほっこりとした空間だけ、という感じにはしたくなかったため、娘さん達とご夫婦が楽しく過ごせる、和風と現代的でモダンさが混ざった空間になるように設計しています。

窓を潰したのに、より明るくなったLDK

広いリビングに変更した和室部分の外側は、もともとは全部窓でした。

リノベーション時に断熱性を高めるため、窓はペアガラスにすることが必須です。

そのため、窓が広くて多いままだと費用も上がり、お客様の負担が増えてしまいます。

断熱性と費用面、どちらも考慮し、一部の窓を潰して、壁にするご提案をしました。すると多くの方と同じように、窓がなくなると暗くならないかと心配されました。

明るさを作っているのは、窓ではありません。

壁の面を増やして、光が反射する場所を増やす事で、窓がある時より明るさが生まれます。そこに、どういう照明を使っていくか、どういう光の見え方にしたいかを設計し、明るさや空間の雰囲気を演出していくことが大切です。

壁面や天井面を綺麗に揃えて、白い反射するクロスを貼ることで、さらに部屋に光を取り込んでいます。

視線の分散で、空間の広がりを演出

広縁の既存を残した天井に鶯色の壁、ストーン調の壁の前に吊り下げたガラスのペンダントライト、藤色の壁の上方に再配置した組子の欄間、アイポイントを一箇所に集中させないことで水平方向への広がりを演出しています。

それでもごちゃつかないのは、色彩設計の細かい計算によるものです。

窓の高さも横のラインに合わせて調整することで、少し目線も下がり、落ち着いた空間の演出にもなります。

残した長押には、もともと別の場所についていた欄間を、建具職人さんに作り直してもらい設置し、趣を残しています。ご夫婦の雰囲気に合わせた藤色を使った空間にとても合っていて、愛でポイントの1つになりました。

立派な丸太が活きる、スタディスペース

お子様たちにはリビングで勉強してほしいということで、パントリーの裏側に、オリジナルで造作したテーブルを作りスタディスペースにしています。

スタディスペースの上には、家をずっと支え続けてきた丸太が見えています。

今の時代、こんなに立派な丸太はありません。長く家を守り続けてきた丸太を残したくて、丸太に合わせて天井の高さを設定しています。ご家族を暖かく守る立派な丸太が映えて、他の家には生み出せない魅力が作れる点もリノベーションの良さです。

パントリーには窓がついていて、ここからお母さんにはおやつを出してもらいと密かに思っています。パントリーにいても、スタディスペースで勉強しているお子様とやり取りができ、便利に使って頂けます。

リビングから中庭の木が見えるのですが、庭の一番良いカットが家の中から座って見えるように、窓の大きさを計算して作ってあります。ただ平面図を作成するのではなく、ご家族が、このリビングやキッチンで生活する時に、どんな気持ちになっていくかを考えて設計することを大切にしています。

リビングに入って一番先に目に付くのは、奥の窓です。リビングに向かう時に、奥に視線が抜ける、明るさを感じる窓を配置しています。窓の手前には好きな小物や花などを飾れるようにしてあり、生活している中で、ちょっと目に待ってかわいいなと思える空間にできるように設計しています。

細かなポイントですが、この窓のところにトイレや収納の扉があると台無しです。そういう作りにしないことは、必ず意識してやっています。

駐車スペースになった「牛舎」は

まるで旅館みたいでおしゃれな空間に

この家の面白ポイントの1つである「牛舎」。 そこを駐車スペースにして、勝手口までの通り土間を作り、外からも見えるようにすると「え、旅館ですか?!」と二度見してしまうオシャレな空間になりました。

牛舎正面にシャッターが付いてたのを全部取り除き、一部の壁と柱だけ残しています。梁も高い位置に掛け替えて、大きなワゴン車が入れる空間に変えました。

風が抜けて、すごく気持ちのいい場所に仕上がり、ジメジメした感じもなくなり、風水的に良さそうみたいな空間になってます。

牛舎と家を繋ぐ場所には通り土間を作り、旅館の寄り付きみたいにしたいなということで、上から照明を吊るして、印象的に見えるようにしました。

照明は人感センサーなので、車がブーンと帰ってくると、照明がパッとついて、車から降りると、お殿様みたいな気分で家に帰っていけるようになっています。

雨が降っても車から降りて、濡れずに家に入れる動線+ご主人が車をメンテナンスしたり秘密の遊び場としても活躍してくれます。今は、ベビーカーなども置いあり便利に使って頂けています。

元々の素材も活かしながら

新しさを追加した玄関や寝室

玄関は暗さが気になったため壁面を増やして、照明をリズムをもって配置することで、奥行き感と全体の印象が全く違ってきます。

元々玄関についていた収納も素敵だったのですが、そのまま使うと古い感じは抜けないので、元々の収納は裏勝手に移し、色味を変えた使いやすい収納に変更しました。

玄関横の部屋は、元のチョコレートの壁が活きるように、天井にはピンク色のクロスを貼り、黒のかっこいい扉をつけて、一つの寝室にしています。

トイレは、奥様が選ばれたチェック柄とオレンジの天井で、落ち着ける空間になっています。用事がなくてもトイレにこもってホッとできると喜んで頂けています。

図面がない場合は、一箇所一箇所、細かく図るから、

やってみて入らなかったということは起こりません。

予算などの関係で、床は、最初は使える所はそのまま行こうというところはあったのですが、調査のため入っていくと、高さが違ったり気になる箇所もあり、やはり全部剥がして、床は組み直しました。

昔の建物なので、図面がもちろんなくて、チームみんなで一箇所一箇所図り、計画を調整していきました。家中を細かく計測するため、やってみて入りませんでしたとか、ここはこうなっちゃったから追加費用が発生します、ということがない!という所は自信をもってお伝えできるので、ご安心ください。

シロアリの予防工事と点検も

必須で行います。

どんなに良い家でも、どんなにお金をかけても、シロアリがいたら致命的なので、必ずチェックしてます。

お風呂も、もともと五右衛門風呂が外に配置されていたため、配管なども含めて全て新しく作り替えました。

理想を諦めず、家づくりの選択肢をグッと広げます。

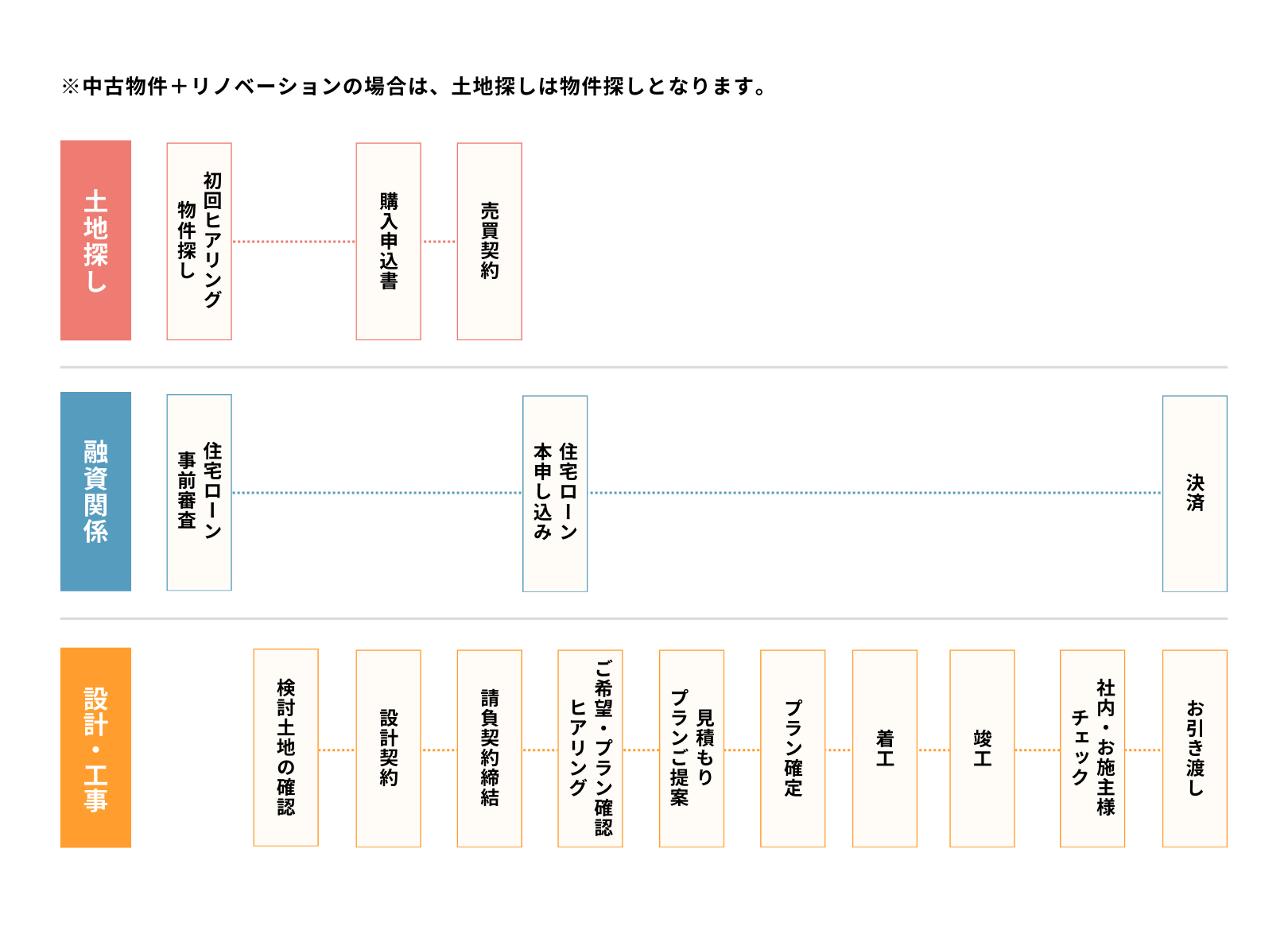

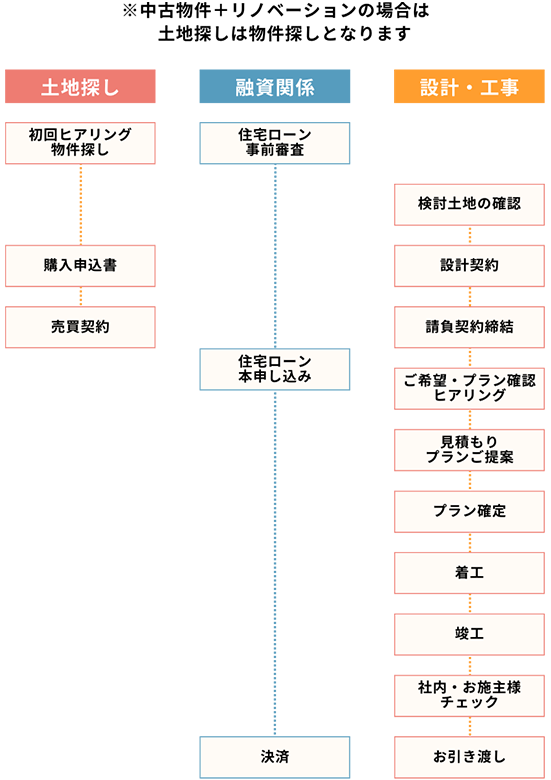

Flow - 家づくりの流れ

家づくりは、土地・物件探しとプラン作り、融資関係の手続きまで、全体のバランスをみて進めていくことが大切となります。

資金関係では、土地・建物・解体費や地盤調査と家の建築費・家具やカーテンの購入費、そして不動産取得の手数料など、トータルで考えないと最後の最後で家具が買えない、とか、途中に無理が出た、とか、逆に、まだ余裕があったのだから、あの時性能を上げればよかった、などとなることもあるため、最初の資金計画から一緒に考えていければと思います。